![[slide:title]](/static/upload/image/20230322/1679445151742067.jpg)

![[slide:title]](/static/upload/image/20230322/1679445151742067.jpg)

第一、苏轼的文化性格内核

苏轼的文艺观在很大程度上是对庄子哲学的继承和发展。像“身与竹化”、“随物赋形”、“不能不为之工”等思想,都可以在庄子哲学里找到源头。

苏轼的一生受着道家思想的影响极深。北宋时期,道教非常盛行。上至皇帝,下至臣民,信奉者极多。社会风气如此,使苏轼得以早早接受道家思想。苏轼八岁入乡塾读书,老师便是眉山县天庆观的道士。仕途浮沉曲折,人生的不得意,又使得他躲进庄子哲学中寻找精神的慰藉。那么,庄子哲学究竟在哪些方面影响了苏轼的文艺观呢?学界虽已有论述,但未令人满意,窃以为还有偏颇之处。

苏轼文艺观与庄子哲学渊源主要体现在以下几个方面:

一、“万物与我为一”与“身与竹化”

“天人合一”是我国古代哲学的最高境界,一种和谐的境界。当然,这种思想最早起于《庄子》。

《庄子·齐物论》里说:“天下莫大于秋毫之末,而太山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。”庄子认为世界万物虽然千差万别,但从道的观点来看都是齐同的,都是“道”的“物化”现象,这就是“齐物”①。

苏轼自然也继承了这种“齐物论”的思想。《前赤壁赋》提出这样的观点:

盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬,自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。

这哲学层面上的思想如果扩展到了文艺的范畴,就是审美主客体之间的关系了。庄周梦蝶的故事正是这种审美主客体“万物与我为一”的体现。

对此,苏轼自有体会。他的朋友文与可作画时就是这样一种状态。苏轼在《书晁补之所藏与可画竹三首》诗中诗说:

与可画竹时,见竹不见人。岂独不见人,嗒然遗其身。其身与竹化,无穷出清新。庄周世无有,谁知此疑神。

二、“依乎天理”与“随物赋形”

《庄子·养生主》里面讲:庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所跨,砉然响然,奏刀騞然,莫不中音,合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

庄子对庖丁能够做到如此,解释为依乎天理,也就是按照牛的天然的生理结构来解牛。这篇本是讲养生的,但是我们若从更高的层面看,就是万事万物都有其自身规律,我们做事情就要依照这种规律性,只有这样才能把事情办好。

若从文艺创作来看,就是要遵守文艺创作的客观规律。从庖丁解牛,我们不难看出这客观规律乃是存在与自然之中的,所以我们要取法自然。

苏轼深谙这一点并作了更深一步的阐发。苏轼对吴道子的画的评价很可以看出这一点。他在《书吴道子画后》这样讲:

知者创物,能者述焉,非一人而成也。君子之于学,百工于技,自三代则历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而今古之变、天下之能事毕熙矣。道子画人物,如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末。出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃余地,运斤成风,盖古今一人而已。

苏轼认为“画至于吴道子”乃是吴道子“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。那么这个法度指的是什么呢?我以为乃是自然之数,也就是画人物的规律,自然之美。

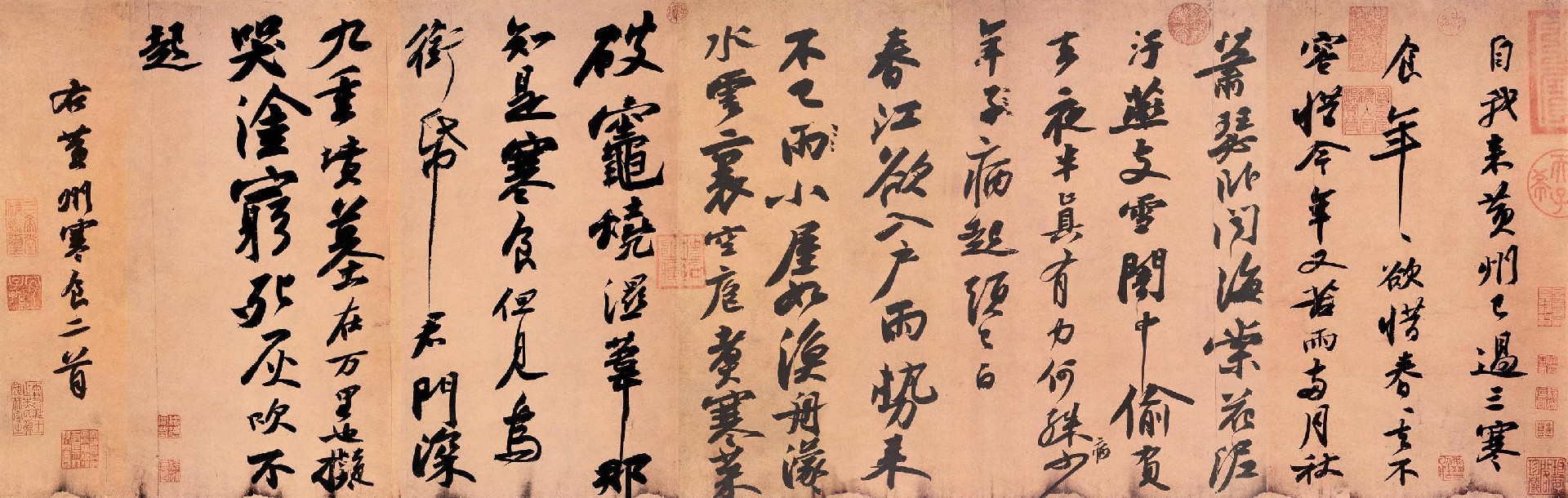

苏轼在《自评文》上这样述说他写文章的状况:

吾文如万斛泉源,不择地皆可出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已矣。

在这里苏轼提出“随物赋形”之说。他只知道当自己灵感来了,他控制不了,灵感过去了,文章亦结束。在这之间,文思的流动像泉水一般,遇到什么就显现怎样的姿态,它合乎自然的规律。

无疑,苏轼的“随物赋形”乃是文艺创作的一种规律,亦即“法度”,是“依乎天理”的。

三、“逍遥游”与“不能不为之为工”

苏轼在《江行唱和集》里有一段论述:

天昔之为文者,非能为之为工,乃不能不为之为工也。山川之有云雾,草木之有华实,充满勃郁而见于外,夫虽欲无有,其可得耶?自闻家君之论文,以为古之圣人有所不能自已而作者,故轼与辙为文至多,而未尝敢有作文之意。

郭绍虞在谈到中国文学批评史上文与道的问题时,指出“则知其所谓充满勃郁云者,已指一种兴会淋漓不可遏制的状态。此种兴会淋漓不可遏制的状态,未尝不因于道,也未尝不因于学;而道与学均所以积之于平时,至一时临文之顷,仍不得不有待于兴到而神来。”

有论者认为“不能不为之为工”指的是文艺产生于自由的心灵。②这恰好与庄子的《逍遥游》思想符合。《逍遥游》讲:

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

这里的无己、无功、无名,最终都是为了实现绝对自由的人生观的,绝对自由,当然也包括心灵的自由。由这一点看,苏轼是继承了庄子的。但是,苏轼是宋代古文革新运动的先驱和重要参与者。他认为文章须有为而作。他批评当时“浮巧轻媚丛错彩绣之文”(《谢欧阳内翰书》),主张“诗文皆有为而作,精悍确苦,言必中当世之过。”(《凫绎先生文集序》)。那么“工”的文章就是受了现实的刺激之后,如梗在喉,不吐不快的情况下写出来的。所以郭绍虞说“未尝不因于道,也未尝不因于学”,可见,苏轼在此又是对庄子的反叛。

第二、道家对苏轼美学思想的影响

以孔孟为代表的儒家学派和以老庄为代表的道家学派的哲学观共同奠定了中国哲学发展的基础。儒道两家是两种对立的两大思想体系,其实在具体表象对立的背后,儒道两家在内的联系,也正是这一共同点,它们才能最终决定中国哲学的基本走向。儒道之哲学观与其美学观是一体的,哲学上的沟通自然会在美学上得以体现。

苏轼在长期的宦海沉浮和饱受生活的艰辛之后,逐渐变得旷达豪迈,在情感上更加趋向于超然度外,清净无为的道家。下面就是本人对苏轼文艺理论的看法:

一、崇尚自然

道家精神是中华民族的优秀文化精神的表现代有识之士,已经重视将运用于经济、政治和一般社会领域。道教文化是一个广博的体系,是一个用之竭的慧宝库,也是一项建设现代文化的重要资源。道化生天地阴阳,天地阴阳生人,人则与天地共同生育万物。基于这一思想,崇尚自然和反朴归真,主张清净无为,成为以老庄为代表的道家的基本思想。

眼下人们都讲道家是自然主义,当然,老子的道德的一个鲜明特征就是“自然”:“人法地,地法天,天法道,道法自然。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。”悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓:“我自然。”

苏轼继承和发展了庄子的美学思想,提出“随物赋形”的观点。苏轼崇尚自然,反对雕琢。他对自己文章的看法是:“如万斛泉源,不择地而能出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难,及其与山石曲折,随物赋形而不知矣。”“随物赋形”指的是要求按客观事物的本来面目恰如好处地去再现其形态。要求作品能够按照客观事物的本来面目去描写,不同事情间的描写应该有所不同。

二、追求平淡自然

在心与身的关系上,道家主张人之身心和谐,保持平和、恬淡的心态,正确处理理与欲的关系。孔子说:“富与贵,是人之所欲也。”(《论语·理仁》)“富而可求,虽执鞭之士,吾亦为之。”(《论语·述而》)同时又强调“欲而不贪”(《论语·尧日》),反对纵情声色。孔子说:“君子有三戒,少之时,血气未定,戒之在色:及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气已衰,戒之在得。”(《论语·季而》)意思就是说人们在追求情欲上,在喜怒哀乐上,在追求物质利益上,要掌握中和的原则,要保持平衡谦和的心态。不应该贪得无厌,不应该把物质追求放在地以为,更不见利忘义。这种把对生命价值的关怀与对道义价值的弘扬有机结合起来的人生观是有积极意义得。家创造人老子也主张人之形体与精神的合一,他说:“载营魄抱一,能无离乎?”(《老子》)第10章)“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。”(《老子》第56章)这是说,具有和谐的人格,就能“消除个我的固蔽,化除一切的封闭隔阂,超越于世俗偏狭的人伦关系局限,以开阔的心胸与无所偏的心境去看待一切人物”苏轼在《烟火叠嶂图》写到:“江上愁心千叠峰,浮空积翠如云烟。山耶云耶远莫知,烟空云散山依然……苏诗已深得王画“气韵”与“意境”之三昧。米、王的山水画配合着苏轼倡导的“诗画合一”的文人画风,开了元代写意画之风气。

苏轼多年宦海风波和人生挫折,清楚地看到政治斗争中不可避免的阴谋、卑琐和险恶,感受到人生的无奈和神秘莫测。他企图从老庄哲学、佛禅玄理中追求超越的解脱,他把老庄哲学从无限的时间与空间的立场看待人生的苦难与欢乐及世间是是非非的观照方法,与禅宗以“平常心”对待一切变故、顺乎自然的生活态度结合起来,以求得个人心灵的平静。当各种打击降到他的身上的时候,他都能够用一种旷达的宏观心理来对待,认为这一切只不过是过眼烟云。他不愿意去苦苦追求那些虚无飘渺,自寻烦恼的东西,自希望能够自得其乐,开开心心。他写道:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”正是这种随遇而安的态度的表现。苏轼上述心理中实际包含一般直接流露的悲哀更深沉的悲哀,包涵着自我麻醉、苦中作乐的成分,这种心理使他的文学创作消弱了激情的强度,同时也应该看到:不仅是时代文化的产物,而且毕竟表现出在更为高远的立场上观照社会与人生、处理个人不幸遭遇的宏达情怀。

苏轼的朋友、诗僧参寥在《东坡先生挽词》中写道:“峨冠正笏立谈从,凛凛群惊国士风。却戴葛巾从杖履,直将和气接儿童”。

三、思辩色彩

道家的无为辨正论认为:得即是失,失即是得。不是不能悟而是不为悟。世上总有千般好,人们需要这,也离不开那。于是,命运在形形色色的人面前驻足。人们眼巴巴的仰望命运之星,憧憬在命运的百宝箱里挑选最心爱的东西。

苏轼在政治上选择乐退避,“宁固穷以济意,不委屈而累己”,他找到了生活的快乐和心灵安慰的较为可行的方法。无论荣辱升浮,都能够在自然和对山水的爱恋中得到了安息。所以他的山水意识提到一个超越同时代人的高度。从而,自然山水在他的笔下,不再是象魏晋诗人那样只是作为哲理思辩或徒供观赏的载体,而是容入到苏轼的生活、兴趣、情感中。秋风明月,平原旷野,极其普通的景色在这里都充满了生命和情趣。而且显得浑然一体,物我两忘。这是一种平凡而不可起企及的美。

可见他以道教的方式确立了自己摆脱人生焦虑的理想模式。期盼内丹有成,携鹤遨游。回到绝对自由和无限美的“道”那里去,去享受最大的生命自在与幸福,体受最大的快乐与美感。苏轼终生好道,对长生久视的道教神仙充满了无限向往,亲身练习各种方术,希求进入道教所描述的神仙境界。这种思想在他的《前赤壁赋》中有很显著的体现:对于水、月和天地万物,有“又何羡乎”这种变与不变的观点。这辩证法,实际上是受了“天地与我并生,而万物与我为一”的老庄哲学影响,上一种相对主义,属于一种唯心主义和形而上学的范畴。当他的思想矛盾到极点时,只好用这样的老庄哲学去帮助他从自然景物中求得解脱和慰藉。在一通变与不变的理论之后,又将其应用与人生和自我,他以“且夫”二字转折,来书写下文,说是“天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取”。这种“物各有主”的说法,仍是道家超越现实,放任自然,寄情山水的消极避世思想。

苏轼用道教的方式确立了自己摆脱人生焦虑和无奈的理想模式。希望内丹有成,携鹤遨游。回到绝对自由和无限美的“道”那里去,去享受最大的生命自在与幸福,体受最大的快乐与美感。苏轼终生好道,对长生久视的道教神仙充满了无限向往,亲身练习各种方术,希求进入道教所描述的神仙境界。这种思想在他的《前赤壁赋》中有很显著的体现:对于水、月和天地万物,有“又何羡乎”这种变与不变的观点。这是一种辩证法,实际上是受了“天地与我并生,而万物与我为一”的老庄哲学影响,上一种相对主义,属于一种唯心主义和形而上学的范畴。当他的思想矛盾到极点时,只好用这样的老庄哲学去帮助他从自然景物中求得解脱和慰藉。在一通变与不变的理论之后,又将其应用与人生和自我,他以“且夫”二字转折,来书写下文,说是“天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取”。这种“物各有主”的说法,仍是道家超越现实,放任自然,寄情山水的消极避世思想。

第三、苏轼人格精神的文化阐释

中国封建文人,大多是抱着“修身、齐家、治国、平天下”的宏伟抱负而踏入社会生活的。然而却常常陷入“不遇”的境地;屈原有才华有能力,忠君爱国、尽心蔼智,却遭馋被逐;陶潜“猛志故常在”因社会和个人性格原因,经历几仕几隐,最终隐居南山;连平日里傲骨铮铮,豪气万丈的李白,有望能“改君尧舜上”最终长流夜郎……在他们身上显示了各异的人格特征:正直而又世故,狂放而又拘谨,进取而又淡泊,既兼济天下又独善其身,既为君报国又保全个人独立个性……而苏轼可以说是这些文人的一个典型,在他身上集中体现了博大精深的中国传统文化对文人的深刻影响。

一、 苏轼人格精神形成的文化基础

研究苏轼离不开他生活的文化氛围,因为每个人出生在特定的时代,就要受到这种时代精神的感染和浸润。

(一) 儒家文化造就了苏轼兼济天下的志向。

儒家文化是中国传统文化的主流,是中国漫长的封建社会得以维系的坚强柱石,是所有的文人儒士实现自我价值的工具。古代文人的人生历程也主要是仕途历程,要想实现儒家为其规定的人生理想,出仕是佳的途径。几乎所有的文人都在这条路上拼搏过。苏轼也不倒外。嘉佑年间,他就是怀着“奋励有当世志”①的宏大抱负和干一番大事业的雄心壮志进京应试的。他是这样认为的:“为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段”②“屈原古壮士,就死意甚烈……大夫知此理,所以持死节”。他以这样宏伟的壮志步入他的政治生涯。

苏轼在政治上曾有过一段意气风发的时期,但好景不长。

(二) 理学为苏轼提供了处世之道。

在宋朝,理学的发展为人们提供了一个全新的生活方式,被称为所儒学的理学是儒、释、道三教合一的学说,以心为本,以悟为刚的禅学智慧和超世脱俗、寂寞清脱的佛道思想,成为文人安身立命的精神柱石。因此宋明理学的发展,再加上苏轼个人的生活际遇,培养了他圆通、超脱、乐天安命的人格。

在儒家传统思想中,他获得政治生活的动力和勇气,而在佛道思想中,他又找到了政治失意时派遣超脱的方法。

二、 乐观而又超脱的处世态度

苏轼自幼虽有“奋励有当世志”,也曾有过一段得意的时期。在其初入仕途十年里,可以说是他春风得意,踌蹰瞒志的时代。这期间他曾授大理评事签书凤翔节度判官厅事、大理寺丞殿中寺除直史官等职。但到宋神宗继位时,他因不同意王安石的激进变法而遭到冷落。于是他清求外调,先任杭州通判,后任密、徐州、湖州、知州,先后共七年。王安石变法失败,一些保守派和投机变法分子结党营私,倾轧报复。苏轼这时又为新法辩护,遭致旧党排挤。元丰二年(1079)御史中丞李定等,专从苏诗中寻章摘句,罗织罪证,以“指斥乘舆”、“讪谤朝廷”罪将苏轼追摄入狱,这便是历史上有名的文字狱“乌台诗案”。所幸神宗无意杀他,加之亲故营救。出狱后贬为团练副使。他在宦海中流浮,时而起用,最终因党派倾轧与他顽固、直言致谏双重原因,多次横遭构陷,最后被贬到惠州和更远的儋州。

从苏轼的两次外放中,可见他并非不识时务,而一贬再贬颠沛流离,艰苦寂寞的放逐生涯中,他的思想得到了发展。在“乌台诗案”贬谪到黄州后,虽不克忧惧,因突好其来的政治打击与精神折磨,使他心理上猛然失衔思想陷入了深刻的矛盾之中。但他没有沉浸在忧郁之中,没有隐逸江湖,傲啸林泉,更没有留连诗酒,嘲讽弄月,甚至也没有停留在呼冤叫屈,倾泻激愤,而是以乐观,旷达的态度面对生活。

这样突变的生活进而改变了他创作心态,他的文学之笔由描绘外部世界转向了内心,由对“人世的关注”而变为“自我的抒解”。创作动机成为对个人一生遭遇的省案与检点,重新寻找个人的价值。丰富的内心世界一经与旷达的个性相溶解,奇迹般地把他的创作推向顶峰,这真是诗人不幸,文坛幸。从而留下了许多脍炙人口的佳作。好在黄州时学了《超然台记》、《前赤壁赋》,《后赤壁赋》、《水调歌头·明月几时有》,在惠州时也创作了大量的诗词文,如《咏汤泉》、《荔叹》,散文《记游松风亭》,篇数不少的“梅花诗”和“和陶诗”。

多次辗转于贬地之间,使苏轼游览到了大量的山川景物,他非常注意捕捉大自然的灵气以充实人的精神世界,尽显于个性风采,特别一提是《超然台记》虽然不免有失意与辛酸。但超脱、旷达之气是直面扑来的。

三、 其人格精神的诗词文解读

有人说苏轼的个性显得很复杂的,我觉得主要是受两种因素的影响:传统儒释道的熏陶与其坎坷,命运多舛。这些都影响了他的性格形成,在这过程中,其人格精神得以凸现。下面以诗词文为证。

苏轼年轻时曾吟过这样的诗句:“人生到处知似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西!”诗人用“雪泥鸿爪”来比喻人生的短暂和萍踪不定,用“飞鸿”与“指爪”最终归于泯灭来慨叹人生本身的不可捉摸性从诗中可以看出,初出茅庐的苏轼就已产生了沧桑变迁和人世无常之感,并产生了一种精神上的焦虑和不安。

《水调歌头·明月几时有》不仅抒发了苏轼自清外放期间的落寞情怀,也寄寓了“出世”与“入世”的双重矛盾心理。“把酒问青天”言明“出世”之志,但又恐“高处不胜寒”,说入世不易,出世尤难,在“进”与“退”,“仕”与“隐”之间困惑,犹疑不定。李泽厚在阐述苏轼诗文的美学观时说:苏轼把“中唐开其端的进取与退隐的矛盾双重心理发展到一个新二质变点。”④

《前赤壁赋》与《后赤壁赋》也很好地表现了苏轼的思想。前者苏轼假托其传说为真,以神来之笔描绘了赤壁秋夜清出旷渺的优美景色及夜月泛舟的飘逸兴致。然后以主客问答的方式,发表对宇宙人生的见解:“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”“且夫天地之间,物各有其主。苟非吾之所有,虽一豪寞取。”然后通过对明月与江水变与不变的议论,表现了开朗的胸襟和达观的生活态度。后者描绘了“山高月下,水落石出”的冬夜江岸及其寥落气氛,暗含悲戚之情,最后以梦境作结,寄托超尘绝俗之想。

《超然台记》是苏轼调任密州知州第二年,修复了一座残破的楼台,其弟苏辙为之超名“超然”。苏轼写了这篇《超然台记》,以表明超然物外,无往不乐的思想:“凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐。非必怪奇伟丽者也。”“闻而赋之,且名其台曰‘超然’,以见予之无往而不乐者,盖游于物之外也。”这种思想倾向于老庄,政治失意后寻求排解,领悟到“超然之乐”文章体现了苏文洒脱自如,纵横不羁的特点。超然的思想影响了他以后生活态度。

苏轼抚古思今,浓厚的忧患意识和以不变的眼光去看事物之变化的心理呼应。如《定风波》词所记:“河湖道中遇雨,雨具失去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此。”词云:“……归去,也无风雨也无晴。”苏轼认为:只要心境超达,即使身处狼狈之境,同样能得自适之趣。在《记松风亭》里诗人生如随风飘落的叶子,应随遇而安,无须远求。

苏轼身处贬地,仍然“未忘为国家忧也”⑤即使流徒千里之地的惠州,仍关注民间疾苦,百姓安乐。“雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞”⑥“虽无倾城浴,幸免之国污”。⑦身处逆境犹关注人民的命运,并且也身体历行,在行动上为当地百姓做了许多好事,得到当地百姓的爱戴与怀念。苏轼以诗词文出名,也以其正直,“兴天下之忧而忧,”身处逆境仍旷达超脱的人格魅力,为人所称道。

0576-85500319

0576-85500319 18072514319

18072514319 zywh4319

zywh4319

diyqin@qq.com

diyqin@qq.com 关注微博

关注微博 夜间模式

夜间模式